修复颅骨,不仅是修补缺损,更是重启人生.....

颅骨缺损是神经外科常见问题,通常由严重颅脑外伤、脑卒中或肿瘤切除后的去骨瓣减压术造成。这不仅影响外观,更可能导致颅骨缺损综合征,出现头痛、头晕、记忆力下降等症状,严重时甚至危及生命。

那么,如何选择最合适的修补材料?近年来又有哪些创新突破?

在近期发表的《颅骨修补材料:从传统到创新的循证医学剖析》一文中,尹惠广和黄贤键教授系统梳理了颅骨修补材料的最新进展。

传统材料的“功与过”

传统自体骨瓣:自体骨瓣的保存传统上采用腹部皮下埋藏术,这种方法一般可以保存6个月,但大多数情况下会在3个月内取出使用。优点是无排异反应、成本低。然而,这种方法的缺点在于骨吸收率较高(29.4%)[1],埋藏时间越长,骨吸收率越高,骨细胞的存活率也随之降低。

钛网材料:目前临床最常用的修补材料,具有良好的生物相容性和强度。但存在导热性强、影响术后影像学检查、可能产生应力遮挡等不足。

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA):即“骨水泥”,可术中塑形,价格低廉。但其脆性大、易老化、术中产热可能损伤脑组织。

创新材料的“破与立”

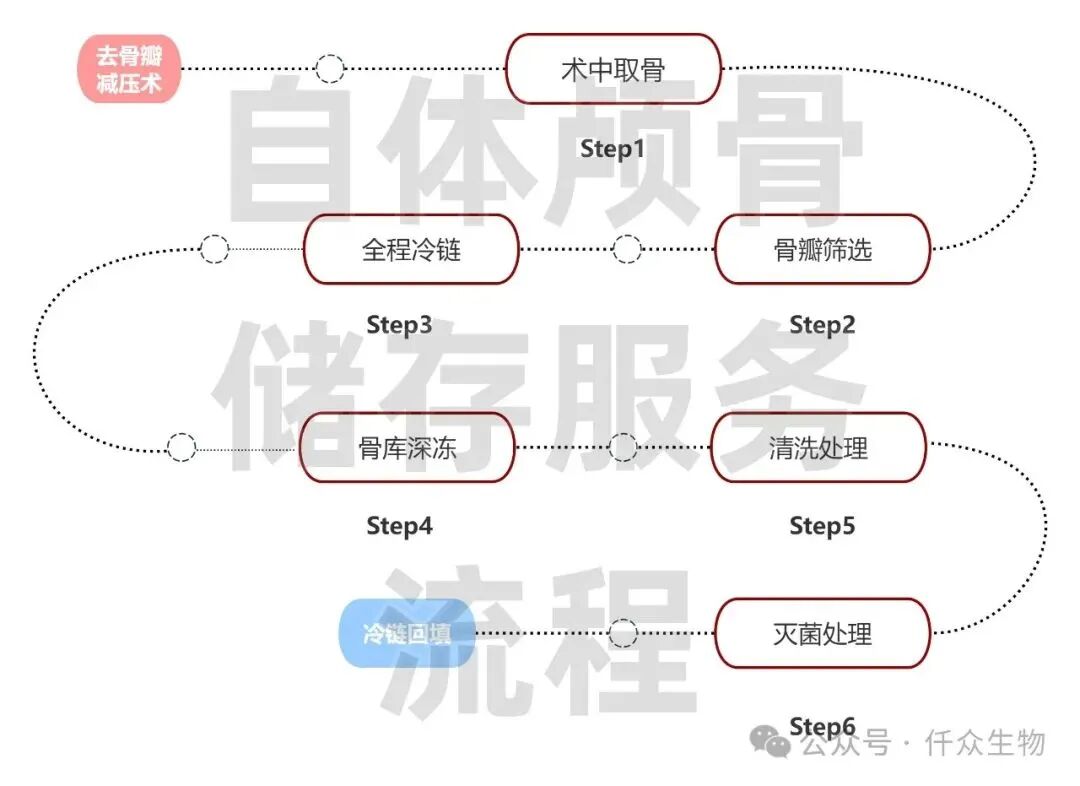

深低温自体颅骨储存:近年来,采用超低温保存技术成为一种新兴的选择,将颅骨骨瓣置于-80℃的低温冰箱或液氮罐中,温度甚至可以低至-196℃,这能够更好地保持骨组织的生物活性和力学性能,降低骨吸收率至10.8%[1]。

聚醚醚酮(PEEK):近年来广受关注的新型材料,其弹性模量与人体骨骼接近,能够减少应力遮挡效应;射线可透性允许术后CT、MRI检查;隔热性能好,是目前较为理想的修补材料之一。

可吸收镁合金:被誉为“革命性材料”,可在体内逐渐降解并被新生骨组织替代,避免永久性异物存留。但其降解速率控制和力学性能维持仍是研究重点。

3D打印多孔钛合金:通过精准打印制造出与患者骨窗完全匹配的植入体,且多孔结构有利于骨组织长入,实现生物固定。

表面改性技术的“精与巧”

材料的表面特性直接影响其与人体组织的相互作用。

纳米羟基磷灰石涂层:可显著促进骨整合,提高植入体稳定性

激光蚀刻纳米结构:创造有利于成骨细胞附着的微环境

抗菌表面改性:如两性离子聚合物修饰,可有效减少感染风险

临床选择:没有最好,只有最合适

选择颅骨修补材料时,医生会综合考虑以下因素:

l 缺损大小和位置

l 患者年龄和一般状况

l 经济承受能力

l 医疗机构的技术条件

小型缺损:可考虑自体骨或传统材料

大型缺损:3D打印PEEK或钛网是更好选择

年轻患者:可吸收材料具有明显优势

感染风险高者:抗菌改性材料更为适合

未来展望

自体骨仍然是儿童及小面积颅骨缺损修复的首选材料,但其面临的最大挑战是术后骨吸收问题。

仟众生物深低温保存技术能够更好地保持骨组织的生物活性和力学性能。

一项多中心回顾性队列研究对比了超低温保存与腹部皮下保存的长期疗效,结果显示:超低温保存的骨吸收率为10.8%,骨小梁结构破坏率低于10%;而腹部皮下保存的骨吸收率和骨小梁结构破坏率分别为29.4%和30%。[2]

未来随着超低温储存技术的标准化和普及,以及再血管化等新技术的应用,自体骨移植的成功率将进一步提高,为更多颅骨缺损患者带来福音。

目前国内在超低温保存技术方面缺乏统一标准,设备成本较高,基层医院的普及率不足30%。这正是仟众生物这类专业服务提供商的价值所在——通过集中化的专业储存服务,让更多医疗机构能够享受到技术创新带来的好处。[1]

参考文献

[1] 尹惠广, 黄贤键. 颅骨修补材料:从传统到创新的循证医学剖析[J]. 实用医学杂志, 2025,41(12).

[2] KIM H J, HAN J W, LEE K S, et al. Long-term outcomes of cryopreserved autologous bone flap versus subcutaneous preservation for cranioplasty[J]. J Neurosurg, 2021, 135(2): 527-535.