在骨科领域,大段骨缺损(通常指缺损长度超过骨直径的2-3倍)的治疗一直是个棘手的难题。它不仅影响肢体功能,更给患者带来巨大痛苦。近年来,Masquelet技术作为一种创新的分阶段治疗策略,在下肢大段骨缺损修复中展现出显著优势,为众多患者带来了新希望。本文将带您深入解读这一技术的原理、应用与价值。

一、什么是Masquelet技术?

Masquelet技术,也被称为“诱导膜技术”,其核心在于巧妙利用人体自身的生物反应,分两步重建骨缺损。

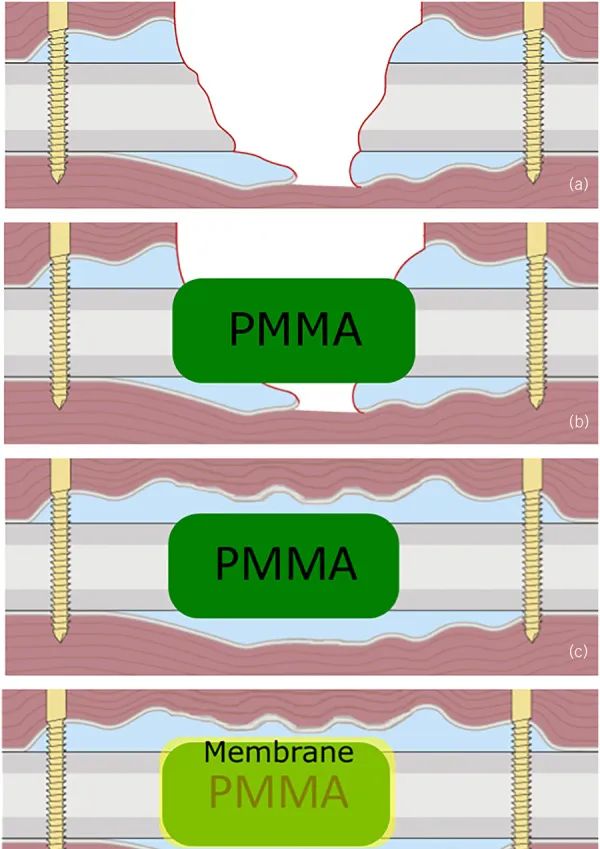

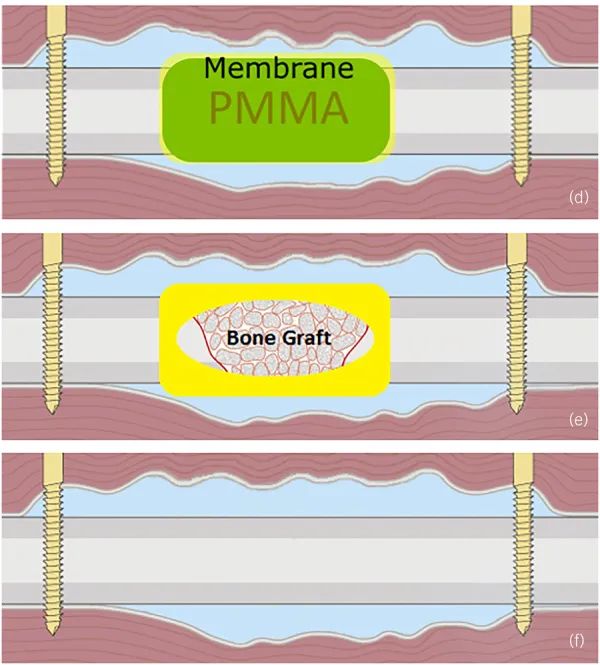

1. 清创与“生物模具”植入

骨科医生彻底清除坏死或感染的骨组织及周围不健康的软组织。

在清理干净的缺损区域植入一个聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥制成的临时支架(Spacer)。

这个支架不仅填补了缺损空间,更重要的是——诱导膜形成。

骨水泥作为一种异物,会刺激周围组织在其表面形成一层富含血管和细胞的特殊生物膜,即诱导膜。这个过程通常需要4-8周。

2. 植骨与膜内成骨

待诱导膜成熟后,医生小心地取出骨水泥支架,保留完整的诱导膜囊袋。

将自体松质骨(通常取自髂骨) 紧密填充到这个由诱导膜形成的“生物袋囊”中。

这层诱导膜并非简单的包裹物,它能有效防止移植骨被周围软组织吸收,并提供丰富的血管网和生长因子,为骨再生创造了一个理想的“温室环境”,极大促进新骨形成和愈合。

二、 什么是诱导膜?

诱导膜是Masquelet技术成功的关键。它主要由成纤维细胞、内皮细胞(形成血管)和间充质干细胞构成,并富含多种促进骨生长的细胞因子(如VEGF、BMP-2等)。

它的作用堪称“三位一体”。

1. 物理屏障: 隔离周围软组织,防止其长入阻碍骨再生。

2. 生物反应器: 分泌多种生长因子,持续刺激新骨形成。

3. 营养供给站: 丰富的血管网络为移植骨和新骨提供必需的氧气和营养。

正是这层神奇的膜,为自体骨移植创造了近乎完美的局部环境,显著提高了大段骨缺损的愈合成功率。

三、Masquelet技术优势何在?

相比其他骨缺损修复技术(如Ilizarov骨搬运),Masquelet技术拥有显著优势:

高愈合率: 诱导膜创造的优越生物环境,使得大段骨缺损获得骨性愈合的成功率很高。

生物相容性佳: 采用自体骨移植,无排斥反应,生物相容性最优。

操作相对简化: 手术步骤清晰(两阶段),相对于需要复杂外固定架调整的技术,对医生和患者都更“友好”,手术负担相对减轻。

促进血管化: 诱导膜本身富含血管并分泌促血管生长因子,加速植骨区的血运重建。

恢复相对较快: 得益于良好的愈合环境,患者功能恢复时间通常能有效缩短。

适应范围广: 适用于多种原因造成的下肢大段骨缺损,包括:

四、Masquelet技术有哪些挑战?

如同所有外科技术,Masquelet技术也并非毫无风险,了解其潜在并发症至关重要:

感染风险: 尤其在第一阶段骨水泥植入期间或术后早期,感染是常见并发症,需严格无菌操作和抗感染管理。

植骨失败: 自体骨可能吸收或不愈合,尤其在供区或受区血运不良时风险增加。

诱导膜问题: 膜可能形成不良(过薄、破裂或功能不全),影响后续植骨效果。

骨缺损复发: 技术操作不当、术后管理不佳或感染控制失败可能导致缺损复发。

供区并发症: 自体骨取材部位(最常见是髂骨)可能出现疼痛、血肿、感染或感觉异常。

血栓风险: 下肢手术后活动受限,存在深静脉血栓形成风险,需积极预防。

五、Masquelet技术未来方向是什么?

全球研究仍在继续,旨在让Masquelet技术更安全、高效。

探索第一阶段到第二阶段的最佳间隔时间,平衡诱导膜成熟度与患者等待时间。

研发更安全、易操作、能替代部分自体骨的生物材料(如复合生物材料、生物活性骨水泥),减少供区损伤。

迈向“一步法”? 探索单阶段Masquelet技术的可能性(如在骨水泥中加入生物活性因子或细胞),简化流程,提高患者舒适度。

优化围手术期处理和康复方案,降低并发症风险。

六、总结

Masquelet技术以其独特的两阶段设计和诱导膜的核心作用,为下肢大段骨缺损的治疗提供了一种高效、可靠且适应性强的解决方案。它显著提高了复杂骨缺损的愈合率,改善了患者预后。然而,充分认识其潜在风险并做好围手术期管理是成功的关键。

Masquelet技术面临自体骨来源有限的问题,且二次手术会增加患者痛苦。骨源生物提供专业的自体骨组织库服务,为您保存手术中废弃的骨组织,供日后治疗所需。

如果您或您身边的人正面临下肢大段骨缺损的困扰,Masquelet技术值得深入了解。建议咨询专业的骨科医生或医疗机构,获取最前沿的诊疗信息和个性化的治疗方案,共同迈向骨愈新生之路。

原文引自:

[1] Ahmed H, Shakshak M, Trompeter A. A review of the Masquelet technique in the treatment of lower limb critical-size bone defects. Ann R Coll Surg Engl. 2025 Jul;107(6):383-389.

(注:以上内容如有侵权请联系删除)